Pferdefutter: eine Ausgewogene Ernährung für Dein Pferd

Inhaltsverzeichnis

- Pferdefutter: Welches Futter benötigt Dein Pferd?

- Hat Dein Pferd Verdauungsstörungen, Kotwasser oder Koliken?

- Was passiert bei der Verdauung?

- Wo liegen die Besonderheiten und Unterschiede im Verdauungstrakt?

- Stärkung durch Präbiotika und Probiotika!

- Die Verdauung optimal unterstützen mit herbaVet Enterogin

- Optimale Nährstoffversorgung mit herbaVet Mineral

- Stabile Hufe, elastische Haut und ein kräftiges Fell mit der richtigen Nährstoffversorgung!

- Regelmäßige Nährstoffzufuhr ermöglicht gesunde Haare, Haut und Hufe!

- Nährstoffe im Pferdefutter mit besonderer Relevanz für Haut und Haar!

- Nährstoffe im Pferdefutter mit besonderer Relevanz für die Hufe!

- Fazit!

Vertrauen ist die beste Grundlage.

Mitglied im FNT e. V. – Fachverband niedergelassener Tierheilpraktiker

Was sagen andere über mich?

„Sehr kompetent, einfühlsam und mit viel Herz für Tiere!“

Mehr echte Erfahrungen findest Du auf Google:

➤ Jetzt Google-Bewertungen ansehenPferdefutter: Welches Futter benötigt Dein Pferd?

Da unsere Erdböden durch die permanent hohe Beanspruchung zum Teil extrem ausgelaugt sind, können unsere Pferde hieraus nicht mehr die in vollem Umfang für den Pferdeorganismus wertvollen Nährstoffe aufnehmen. Aus diesem Grund ist die notwendige Aufnahme von Mineralien, Spurenelementen und Vitaminen aus dem Grundnahrungsmittel für unsere Pferde nicht mehr gewährleistet.

Um einer Mangelversorgung vorzubeugen oder eine bereits entstandene Unterversorgung auszugleichen sollte die tägliche Zugabe eines hochwertigen Ergänzungsfuttermittels erfolgen.

Für unsere Pferde ist es essentiell, dass über die tägliche Nahrungsaufnahme alle lebenswichtigen Nährmittel verfügbar sind. Dies sollte in der bestmöglichen Qualität erfolgen, um eine Balance im Nährstoffhaushalt herzustellen. Eine Mangelversorgung und die daraus resultierenden Erkrankungen sollen dadurch vermieden werden.

Hat Dein Pferd Verdauungsstörungen, Kotwasser oder Koliken?

Jeder Reiter und Pferdebesitzer empfindet es wohl als Damokles-Schwert, wenn sich Verdauungsstörungen in Form von Kotwasser oder Koliken bei seinem Pferd oder Pony einstellen. So mancher hat sich wohl auch schon gefragt, ob Pferde diesbezüglich eine „Fehlkonstruktion“ der Evolution sind, scheinen sie doch sehr anfällig für Verdauungsstörungen zu sein. Dabei resultieren die meisten Verdauungsstörungen auf Mängeln in der Futterzusammensetzung bzw. Rationsgestaltung oder auch der Fütterungstechnik (z.B. zu lange Fresspausen, zu große Kraftfuttermengen pro Mahlzeit). Das Wissen um die Abläufe im Verdauungstrakt des Pferdes ist enorm wichtig, um Verdauungsstörungen vorzubeugen, da viele Risikofaktoren bei artgerechter und angepasster Fütterung minimiert werden können.

Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Bewegung. Pferde sind von Natur aus Lauftiere und benötigen täglich genügend Bewegung, um ihre Verdauungsorgane in Schwung zu halten. Eine artgerechte Haltung mit regelmäßigem Weidegang oder Auslauf auf einem Paddock kann hierbei helfen.

Auch das Trinkverhalten des Pferdes spielt eine Rolle bei der Vorbeugung von Verdauungsstörungen. Ein Mangel an Wasser kann zu Verstopfungen führen, während ein Übermaß an kaltem Wasser den Magen-Darm-Trakt belastet. Es empfiehlt sich daher, dem Pferd stets frisches und lauwarmes Wasser zur Verfügung zu stellen.

Zusammengefasst lässt sich sagen: Die Gesundheit des Verdauungstrakts hängt maßgeblich von einer angepassten Fütterung sowie ausreichender Bewegung und Flüssigkeitszufuhr ab. Wer diese Aspekte berücksichtigt, wird seinem vierbeinigen Partner ein langes Leben ohne größere gesundheitliche Probleme ermöglichen können – denn eines steht fest: Auch wenn es manchmal anders scheint - die Evolution hat auch beim Bau des Pferdekörpers alles richtig gemacht!

Was passiert bei der Verdauung?

Das Pferd ist ein Pflanzenfresser, wie auch Wiederkäuern (z. B. Rind, Schaf, Ziege) sind Pferde in der Lage, rohfaserreiches Futter (z. B. Gras, Heu oder auch Stroh) mithilfe der Darmflora abzubauen und die Abbauprodukte als Energiequelle zu nutzen. Im Unterschied zum Wiederkäuer erfolgt dieser mikrobielle Abbau, an dem Mikroorganismen wie Bakterien und Protozoen beteiligt sind, im Dickdarm und nicht im Pansen. Beim Pferd ist dem Abbau der Nahrungsbestandteile durch körpereigene Verdauungsenzyme im Magen und Dünndarm vorgeschaltet. Dadurch ist das Pferd in der Lage, Aminosäuren, Stärke und auch Fette direkt zu verstoffwechseln. Wenn zu große Mengen an Stärke oder Fett pro Mahlzeit gefüttert werden und die Digestion und Absorption im Dünndarm nicht ausreichend ist, so gelangen diese Nährmittel vermehrt in den Dickdarm und können dort die intestinale Mikroflora massiv stören.

Dies kann zu einer Veränderung der Darmflora führen und somit die Verdauungsleistung des Pferdes beeinträchtigen. Die Folge können Durchfall, Koliken oder auch Hufrehe sein. Deshalb ist es wichtig, bei der Fütterung von Pferden auf eine ausgewogene Zusammensetzung des Futters zu achten und große Mengen an Stärke und Fett pro Mahlzeit zu vermeiden.

Eine weitere Gefahr für die intestinale Mikroflora stellt ein Antibiotikaeinsatz dar. Antibiotika töten nicht nur krankheitserregende Bakterien ab, sondern auch nützliche Bakterien im Darmtrakt. Dadurch wird das Gleichgewicht in der Darmflora gestört und es können sich pathogene Keime vermehren.

Um dies zu verhindern, sollte man den Einsatz von Antibiotika auf das Notwendigste beschränken und gegebenenfalls alternative Behandlungsmethoden wie Homöopathie oder Phytotherapie in Betracht ziehen.

Insgesamt zeigt sich deutlich: Eine gesunde intestinale Mikroflora ist essentiell für das Wohlbefinden eines jeden Tieres - so auch beim Pferd!

Wo liegen die Besonderheiten und Unterschiede im Verdauungstrakt?

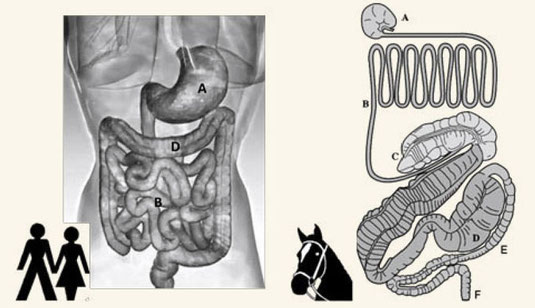

Im Vergleich zum Menschen (siehe Grafik) ist der Verdauungstrakt des Pferdes durch einen sehr kleinen Magen und einen sehr voluminösen Dickdarm charakterisiert. Beim equinen Magen (A) besteht zudem die anatomische Besonderheit, dass kein Erbrechen möglich ist. Dies hat erhebliche klinische Relevanz, weil zum Beispiel im Unterschied zu anderen Spezies verdorbenes, gärendes Futter, oder auch vermehrt im Magen gebildetes Gas, nicht einfach wieder retrograd herausbefördert werden kann. Daher sind Pferde im Vergleich zu anderen Spezies bzgl. hygienisch nicht einwandfreiem Futter (z. B. verdorbenes, Verderbnis Keim-belastetes Futter) besonders sensibel. Auch die Fütterung verkleisternder Futtermittel (z. B. Weizen) oder stark quellender Futtermittel ist bei Pferden besonders kritisch, hier kann es im schlimmsten Fall sogar zu Magenrupturen kommen. Aufgrund des (im Vergleich zu anderen Spezies wie z. B. dem Menschen oder dem Hund) sehr geringem Volumen des Gaster im Vergleich zur Körpermasse, ist das Pferd evolutionär zudem nicht an wenige große Mahlzeiten, sondern eher an die kontinuierliche Aufnahme kleiner Mengen von Futter angepasst. Der Dünndarm (B) des Pferdes ist mit ca. 20 Meter Länge sehr lang, das Lumen jedoch relativ klein und die Passage des Nahrungsbreis erfolgt sehr rasch (ca. 1,5 Stunden). Er ist durch eine dünne „Gewebsplatte“ (dem sogenannten „Gekröse“), welches auch die Blutgefäße zum Darm führt „aufgehängt“. Die Schlingen des Dünndarmes sind in gewissem Umfang beweglich, daher kann es auch zu Verlagerungen kommen (z. B., wenn Aufgasungen vorliegen). Der Blinddarm (C) des Pferdes ist mit einem Meter Länge, wie auch der Dickdarm gesamt, groß und voluminös. Durch die vertikale Ausrichtung kann es bei vermehrter Sandaufnahme dazu kommen, dass sich der Sand in der „Blinddarmspitze“ am tiefsten Punkt sammelt. Im Blinddarm verweilt der Nahrungsbrei relativ lange (ca. 15–20 Stunden), was für die Darmbakterien ausreichend Zeit für den Abbau der faserreichen Nahrung bietet. Auch im Grimmdarm (Colon [D, E]) erfolgt ein Abbau der Nahrung durch die Darmflora und der Nahrungsbrei verbleibt in diesem Abschnitt relativ lange (bis zu 24 Stunden), so dass zwischen Aufnahme des Futters und der Ausscheidung der unverdauten Nährmittel über den Kot insgesamt 30–50 Stunden vergehen. Im Dickdarm (F) werden bei einem Pferd mit einer intakten Darmflora nicht nur Faserstoffe abgebaut, sondern auch viele wertvolle Verbindungen synthetisiert (zum Beispiel B-Vitamine und Biotin).

Stärkung durch Präbiotika und Probiotika!

Das im Darm befindliche „Ökosystem“ (Mikrobiom) ist einerseits zwar sehr flexibel, und die Population passt sich zum Beispiel durchaus an wechselnde Futtermittel an. Andererseits ist die symbiontische Population durchaus anfällig und kann empfindlich gestört werden (zum Beispiel durch den Einsatz ungeeigneter Futtermittel, durch Einsatz von zu großen Futtermengen pro Mahlzeit, durch abrupte Futterwechsel, zu lange Phasen ohne Futteraufnahme (> 4 Stunden), durch Medikamente wie Antibiotika). Da das intestinale Mikrobiom für das Pferd von herausragender Bedeutung ist, können Dysbiosen nicht nur in Verdauungsstörungen (wie z. B. Koliken oder Colitis), sondern auch in Erkrankungen wie z. B. Hufrehe (infolge einer Caecumacidose) gipfeln. Eine Beeinflussung des Mikrobioms ist neben der Minimierung von Fehlern in der Fütterung (s. o.) einerseits sehr wirkungsvoll über geeignete „Präbiotika“ möglich, dies sind Nährmittel, die nicht durch körpereigene Enzyme gespalten werden können und daher den Bakterien und Protozoen als „Nahrung“ zur Verfügung stehen; andererseits durch Probiotika (lebende Keime), wobei bei Letzteren stets fraglich ist, ob diese die intendierten Regionen (Dickdarm) lebend erreichen und dort auch „ansiedeln“ können (die Keime sich dort also etablieren können).

Eine weitere Möglichkeit, das Mikrobiom positiv zu beeinflussen, ist die Verwendung von Prä- und Probiotika in Kombination. Durch diese Synergieeffekte können sowohl die Nährstoffversorgung der Bakterien als auch deren Ansiedlung im Darm verbessert werden.

Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass nicht jedes Pferd gleich auf eine solche Behandlung reagiert. Eine individuelle Anpassung an den jeweiligen Organismus des Tieres sowie regelmäßige Kontrollen sind daher unerlässlich.

Neben einer gezielten Beeinflussung des Mikrobioms durch Futterzusätze kann auch eine Reduktion von Stressfaktoren dazu beitragen, das Gleichgewicht im Verdauungsapparat wiederherzustellen. Hierzu zählen unter anderem Bewegungsmangel oder ein ungünstiges Stallklima.

Insgesamt gilt es also bei der Vorbeugung und Behandlung von Magen-Darm-Erkrankungen beim Pferd stets ganzheitlich vorzugehen und verschiedene Aspekte wie Ernährungsmanagement, Haltungsumgebung und Stressreduktion gleichermaßen zu berücksichtigen.

Die Verdauung optimal unterstützen mit herbaVet Enterogin

- herbaVet Enterogin probiotic 1 L - Reichweite 20-33 Tage

- herbaVet Enterogin probiotic 2,5 L - Reichweite 50-83 Tag

- Gutschein mit dem Code: R0043 für die nächste Bestellung nutzen und 10% Rabatt erhalten

Ergänzungsfuttermittel herbaVet Enterogin probiotic als Flüssige Mischung aus natürlich fermentierten Kräuterextrakten zur Unterstützung und Aufbau eines belastbaren Mikrobioms im Darm des Pferdes. Die spezielle Zusammensetzung aus Kräuterextrakten soll die Verdauung unterstützen und das Wachstum von nützlichen Bakterien im Darmtrakt fördern. Dabei soll nicht nur akuten Beschwerden vorgebeugt, sondern auch langfristig die Gesundheit gestärkt werden.

Neben der Gabe von Ergänzungsfuttermitteln sollten jedoch auch weitere Maßnahmen ergriffen werden, um Magen-Darm-Erkrankungen beim Pferd vorzubeugen oder zu behandeln. Eine artgerechte Haltung mit regelmäßiger Bewegung sowie eine ausgewogene Ernährung sind hierbei besonders wichtig. Auch Stressfaktoren sollten vermieden oder reduziert werden, beispielsweise durch gezieltes Training zur Entspannung oder den Einsatz von beruhigenden Kräutern.

Insgesamt gilt es also bei der Vorbeugung und Behandlung von Magen-Darm-Erkrankungen beim Pferd ein ganzheitliches Konzept zu verfolgen - angefangen bei einer optimalen Ernährungs- und Haltungspraxis bis hin zur gezielten Unterstützung durch ergänzende Mittel wie herbaVet Enterogin probiotic für eine optimale Verdauung Deines Tieres!

Optimale Nährstoffversorgung mit herbaVet Mineral

- herbaVet Mineral 1 kg - Reichweite = 33 Tage

- herbaVet Mineral 2,5 kg - Reichweite = 83 Tage

- herbaVet Mineral 4 kg - Reichweite = 133 Tage

- Gutschein mit dem Code: R0043 für die nächste Bestellung nutzen und 10% Rabatt erhalten

Mineralergänzungsfuttermittel herbaVet Mineral - Hochwertiger bioverfügbarer Nährstoffgeber mit HuminoMin®-Komplex, der eine optimale Nährstoffversorgung Deines Pferdes gewährleisten soll. Besonders wichtig ist dies bei Tieren mit einem vorliegenden Nähstoffdefizit, sowie durch einen erhöhten Bedarf bei Sportpferden, trächtigen Stuten oder älteren Pferden.

herbaVet Mineral ist besonders effektiv bei der Unterstützung von Stoffwechselprozessen und soll den Aufbau von Knochen, Muskeln und Gewebe fördern. Es enthält eine ausgewogene Mischung aus wichtigen Mineralien, Spurenelementen, Vitaminen und Aminosäuren.

Durch die Verwendung hochwertiger Rohstoffe wird sichergestellt, dass herbaVet Mineral frei von künstlichen Zusatzstoffen oder Füllmitteln ist. Das macht es zu einer gesunden Ergänzung für jedes Pferd - unabhängig vom Alter oder Gesundheitszustand.

Gebe Deinem Pferd das Beste was die Natur zu bieten hat - mit herbaVet Enterogin probiotic und herbaVet Mineral!

Stabile Hufe, elastische Haut und ein kräftiges Fell mit der richtigen Nährstoffversorgung!

Neben dem ungestörten Verdauungsvorgang steht bei Pferdehaltern stets auch die Frage nach der Hufhornqualität und der Gesundheit von Haut und Haar des Tieres im Fokus. Belastbares (stabiles, elastisches) Hufhorn und ein glänzendes Fell sind Indikatoren für gesunde, gut versorgte Pferde. Spurenelemente (Eisen, Kupfer, Zink, Mangan, Selen) sind Bestandteil zahlreicher Enzyme und damit essentiell für den Stoffwechsel. Eine kürzlich veröffentlichte Studie (Vervuert 2021) zeigt, dass die Blutwerte an Kupfer und Zink nicht bzw. nur sehr begrenzt zur Bewertung der Versorgungslage geeignet sind und daher eine Rationsüberprüfung als sinnvoller bzw. notwendig zu erachten ist.

Regelmäßige Nährstoffzufuhr ermöglicht gesunde Haare, Haut und Hufe!

Im Herbst und Winter ist der Erhalt der intakten Haut und Barrierefunktion teils herausfordernd, da bei Regen und matschigen Bodenverhältnissen die Haut an den Gliedmaßen (insbesondere in der Fesselbeuge) durchnässt. Diesbezüglich stellt sich natürlich die Frage, wie die Haut in dieser Zeit besonders unterstützt und gestärkt werden kann. Neben einer Optimierung der Zulage an essentiellen Fettsäuren (z.B. über Leinöl) ist der Versorgung mit Zink und Kupfer besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Dabei ist neben der Gesamtmenge in den Futtermitteln, der Ration durchaus auch die Bindungsform relevant, organische Spurenelementverbindungen werden im Allgemeinen deutlich effektiver aufgenommen und verwertet als anorganische.

Nährstoffe im Pferdefutter mit besonderer Relevanz für Haut und Haar!

Die Fütterung bzw. Nährstoffversorgung kann wesentlich zur Aufrechterhaltung der Hautbarriere beitragen, da etliche Inhaltsstoffe im Pferdefutter wesentlichen Einfluss auf die Hautgesundheit haben. Nährstoffmängel durch unausgewogene Rationen können die Hautfunktion beeinträchtigen. Die Haut ist dann anfälliger und weniger widerstandsfähig. Dieser Aspekt verdient insbesondere Beachtung, wenn stumpfes Fell und/oder schuppige Haut, verzögerte Wundheilung oder Störungen im Fellwechsel vorliegen. Bei all diesen Auffälligkeiten ist es stets sinnvoll, ja sogar notwendig, die aktuelle Fütterung genauer unter die Lupe zu nehmen. Defizite in der Nährstoffversorgung sollten gezielt kompensiert werden. Je nach Region sind die Grundfutterqualitäten nicht ausreichend, um bei alleiniger Fütterung die Versorgung mit Kupfer, Zink und Selen zu decken. Durch eine adäquate Versorgung mit Mikronährstoffen kann die Gesundheit von Haut und Haar sowie Hufen gefördert werden, wodurch diese Strukturen schädigenden Noxen gegenüber widerstandsfähiger sind. Bei allen Hauterkrankungen ist der Zufuhr an ungesättigten Fettsäuren besondere Aufmerksamkeit zu schenken: Die essentielle Omega-6-Fettsäure Linolsäure ist u. a. als Bestandteil der Hautceramide von entscheidender Bedeutung für die epidermale Barriere und die Regulierung des Wasserhaushaltes; Omega-3-Fettsäuren (u.a. Linolensäure) sind aufgrund der anti-inflammatorischen Wirkung von Relevanz. Bei einem Linolsäuremangel werden u. a. raues, trockenes Haar, Parakeratosen (Hautverdickungen) oder Haarausfall beobachtet. Durch geringe Mengen von Leinöl kann diesbezüglich eine Verbesserung der Versorgung erreicht werden. Ein Zinkmangel kann ebenfalls Störungen der (Haut) Gesundheit in Form von Parakeratose (Verhornungsstörung der Haut), Haarverlust und/oder rissiger Haut bedingen. Diesbezüglich ist zu beachten, dass die Verwertung von Zink durch sehr hohe Kalziumgehalte in der Ration beeinträchtigt werden kann – man spricht dann von einem „sekundärem“ Zinkmangel. Die Art der Verbindung ist dabei von großem Interesse - organische Verbindungen werden im Allgemeinen deutlich besser verwertet als anorganische. Kupfer ist ebenfalls Bestandteil zahlreicher Enzyme und damit an etlichen Stoffwechselprozessen beteiligt. Ein manifester Kupfermangel (der glücklicherweise eher selten auftritt) zeigt sich zum Beispiel durch die Ergrauung pigmentierter Haare (insbesondere um die Augen).

Nährstoffe im Pferdefutter mit besonderer Relevanz für die Hufe!

Wenngleich die Hufhornqualität von zahlreichen Faktoren (u. a. Genetik aber auch Haltungsbedingungen) abhängt, so ist der Körper natürlich nur in der Lage, hochwertiges, widerstandsfähiges Hufhorn zu bilden, wenn die notwendigen Nährmittel in ausreichender Menge zugeführt werden. Dabei ist wichtig, dass sowohl eine Unterversorgung- als auch eine Überversorgung zur Bildung von Hufhorn minderwertiger Qualität oder auch massiven gesundheitlichen Störungen führen kann. Wenngleich Biotin für das Pferd im eigentlichen Sinn nicht essentiell ist, weil die Versorgung durch die mikrobielle Synthese im Dickdarm im Allgemeinen ausreichend ist, profitieren oftmals nicht nur Pferde mit manifester Dysbiose von einer Supplementierung von Biotin. Insbesondere bei Mängeln in der Hufhornqualität (weiches Hufhorn, Hornspalten) ist der Einsatz Biotin-reicher Supplemente sinnvoll. Diesbezüglich werden relativ hohe Dosierungen von ca. 3 mg / 100 kg Körpermasse pro Pferd empfohlen (entspricht bei einem 500 kg schwerem Pferd 15 mg / Tag). Da nur das neu gebildete Hufhorn durch die Fütterung beeinflussbar ist, muss das entsprechende Produkt jedoch kontinuierlich über einen entsprechend langen Zeitraum gefüttert werden.

Fazit

Pferde sind anfällig für Verdauungsstörungen, die meist durch Mängel in der Futterzusammensetzung, der Rationsgestaltung oder der Fütterungstechnik entstehen. Artgerechte Haltung, regelmäßige Bewegung, eine angepasste Fütterung sowie die Zufuhr von Flüssigkeit sind wichtig, um Verdauungsstörungen vorzubeugen. Ergänzend können Ergänzungsfuttermittel wie herbaVet Enterogin probiotic eingesetzt werden, um die Verdauung des Pferdes zu unterstützen und langfristig die Gesundheit zu stärken. Um die Gesundheit des Verdauungstrakts des Pferdes zu erhalten, ist es daher wichtig, ein ganzheitliches Konzept zu verfolgen, das alle relevanten Aspekte berücksichtigt.

Vertrauen ist die beste Grundlage.

Mitglied im FNT e. V. – Fachverband niedergelassener Tierheilpraktiker

Was sagen andere über mich?

„Sehr kompetent, einfühlsam und mit viel Herz für Tiere!“

Mehr echte Erfahrungen findest Du auf Google:

➤ Jetzt Google-Bewertungen ansehen